Na ata de sua última

reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) levantou a questão da existência

de um “limite efetivo mínimo” para a taxa básica de juros brasileira, que,

concretamente, à luz da promessa expressa no mesmo documento quanto a promover

“um último ajuste, não maior do que o atual [0,75%], para complementar o grau

de estímulo necessário”, foi identificado como 2,25% ao ano.

Embora a ata mencione a

possibilidade de reduções além desse nível serem “acompanhadas de instabilidade

nos mercados financeiros e preços de ativos”, não houve aprofundamento maior do

tema.

Segundo, porém, a imprensa

especializada em vocalizar o pensamento de membros do comitê, tal limite seria

alcançado “quando os juros chegam a um patamar em que, passando dele, começam a

ter efeitos contrários ao esperado na inflação”, ou seja, a queda de juros

faria a inflação cair ainda mais, em vez de se aproximar da meta.

O mecanismo para o efeito Selic

no País das Maravilhas se daria pela interação entre a taxa de juros, o dólar e

o balanço das empresas.

A redução da taxa básica para

níveis inferiores à soma do juro americano (hoje perto de zero) com o

risco-país poderia levar ao aumento mais vigoroso do dólar, “uma ameaça para o

balanço de empresas endividadas em dólares – e um risco para a estabilidade financeira”,

o que reduziria o investimento e o emprego, trazendo a inflação ainda mais para

baixo.

O argumento faz sentido, exceto

por não encontrar qualquer correspondência com os dados. Ao contrário, números

do próprio BC sugerem que dificilmente a desvalorização da moeda nacional face

ao dólar teria um efeito negativo generalizado sobre as empresas brasileiras.

Basicamente, porque estas têm,

como veremos, mais ativos do que passivos em moeda estrangeira. Ou seja, como

regra, o dólar mais forte melhora o balanço de tais empresas.

Os números provêm

do relatório sobre a Posição Internacional de Investimento (PII) do

país, que contabiliza tanto ativos de residentes contra o resto do mundo,

quanto seu passivo.

Ativos e passivos, note-se,

englobam não apenas instrumentos de dívida, mas também (e crucialmente)

posições relativas a investimentos em ações, seja na categoria investimento

direto (que normalmente envolve o controle acionário de uma empresa), seja como

investimento em portfólio, tipicamente em bolsas de valores.

Para tornar tal definição um

pouco mais concreta, o PII contabiliza como passivo de uma dada empresa não

apenas quanto ela deve a credores não-residentes (dívida externa), mas também

quanto do seu capital próprio pertence a investidores não-residentes.

Este dado é essencial se

lembrarmos que nos últimos 10 anos houve ingresso (incluindo lucros

reinvestidos) de pouco mais de US$ 590 bilhões no país a título de

“participação no capital”, aos quais se somam ao menos US$ 20 bilhões de

investimentos líquidos de portfólio em ações no mesmo período. Vale dizer,

houve aumento de US$ 610 bilhões nos direitos de não-residentes quanto aos

lucros gerados por empresas brasileiras.

O PII traz não apenas uma

abertura mais detalhada quanto às fontes de financiamento externo do país (seus

passivos) e suas aplicações no exterior (ativos), mas faz distinção também

entre o setor público (no caso, governo geral e Banco Central) e o setor

privado (todo o resto).

É possível, portanto, estimar não

apenas o passivo externo líquido de cada setor, mas também aproximar, de

maneira bastante razoável, quanto deste passivo líquido representa em termos de

exposição às variações do dólar, preocupação expressa pelo BC com relação à

inversão dos efeitos dos juros sobre a atividade e inflação.

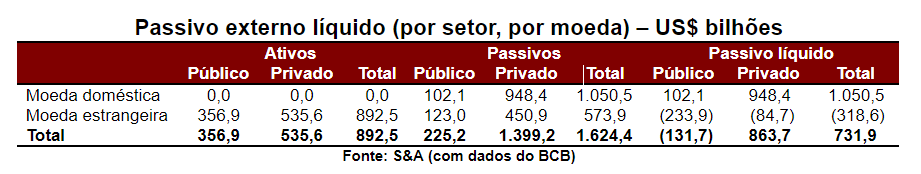

Do lado dos ativos (US$ 892

bilhões), noto em primeiro lugar que não há direitos de brasileiros contra

não-residentes expressos em moeda nacional (ninguém nos deve em reais).

Em setembro de 2019, o setor

público tinha ativos equivalentes a US$ 357 bilhões, correspondentes

principalmente às reservas internacionais de propriedade do Banco Central.

Já o setor privado detinha US$

536 bilhões em ativos denominados em moeda estrangeira, dos quais US$ 400

bilhões em investimentos diretos (no caso US$ 373 bilhões em participação no

capital e US$ 27 bilhões em operações intercompanhia), US$ 50 bilhões em

investimento de portfólio e US$ 85 bilhões em investimentos diversos

(financiamento comercial, empréstimos, moeda e depósitos, derivativos, etc.).

O passivo externo (US$ 1,6

trilhão) supera em muito o ativo, reflexo de anos de déficits nas contas

externas. Todavia, apenas 35% deste passivo, US$ 574 bilhões, está denominado

em moeda estrangeira.

Do lado do setor público temos

US$ 123 bilhões, representando dívidas em moeda estrangeira, enquanto no setor

privado este valor alcança US$ 451 bilhões (empréstimos intercompanhia,

empréstimos em geral, linhas comerciais, etc.).

A maior parcela do passivo

externo, mais de US$ 1 trilhão, corresponde a direitos de investidores

estrangeiros em moeda doméstica, dos quais US$ 102 bilhões em títulos públicos

negociados localmente.

Já o passivo externo do setor

privado em moeda doméstica chega a US$ 948 bilhões, correspondente à

participação no capital de empresas nacionais (US$ 569 bilhões) e investimentos

em ações (US$ 379 bilhões).

Assim, como resumido na tabela

acima, tanto o setor público como o privado têm mais ativos do que passivos

externos em moeda estrangeira, respectivamente US$ 234 bilhões e US$ 85

bilhões. O passivo externo líquido das empresas brasileiras é denominado

majoritariamente, portanto, em moeda nacional.

Posto de outra forma, o setor

privado liquidamente se beneficia da valorização do dólar no que diz respeito

ao seu balanço, isto é, seus ativos se valorizam mais do que seus passivos.

Ao contrário, então, do que

postula o BC, mesmo que a redução dos juros locais leve à depreciação da moeda

(encarecimento do dólar), não haveria motivo em geral para crer que isto

ocasionasse a deterioração dos balanços das empresas e, portanto, redução do

investimento e emprego.

O limite para a redução de juro é

o comportamento futuro da inflação em resposta à política monetária corrente.

Enquanto houver indicação, com

segurança razoável, de que a inflação permanecerá abaixo da meta (no caso, para

2021), o BC, respeitando as regras do nosso regime monetário, deverá seguir

reduzindo a taxa básica de juros, ao menos até achar algum motivo de verdade

para o tal “limite efetivo mínimo”.

Alexandre Schwartsman

Alexandre Schwartsman foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central e economista-chefe dos bancos ABN Amro e Santander. Hoje, comanda a consultoria econômica Schwartsman & Associados. Formou-se em administração pela Fundação Getulio Vargas, fez mestrado em economia na Universidade de São Paulo e doutorado em economia na Universidade da Califórnia em Berkeley.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado pela contribuição e participação